Ein Facebook-Post von Susanne von Magentratzerl ließ mich aufmerken:

Sie hatte einen Beitrag zu einem Blog-Event namens Pediga aufessen oder wie deutscht isst Du wirklich? veröffentlicht, das von Sabine von Hamburg kocht ausgerichtet wird. Im Rahmen der Verhinderung der Islamisierung des Abendlandes hatten vor ein paar Monaten ja mal ein paar Pegidioten dazu aufgerufen, nur noch typisch deutsches Essen zu kochen.

Doch wie deutsch ist denn unser Essen eigentlich? Verbergen sich in unserer meistens deftigen deutschen Kost etwa Zutaten mit Migrationshintergrund? Dem gilt es auf die Spur zu kommen.

Bei uns war mal wieder ein deftiger Grünkohl geplant. Eine kurze Recherche auf Wikipedia und schon wurde das Gericht als geeignet für das Blog-Event erachtet, haben doch mindestens drei der Hauptzutaten tatsächlich einen Migrationshintergrund. Wer hätte das gedacht?

Zum einen ist da die Hauptzutat, der Grünkohl. Ein typisch (nord-)deutsches Gemüse sollte man meinen. Aber weit gefehlt!

Alle heute kultivierten Kohlvarietäten, darunter auch der Braun- und Grünkohl, stammen vom Wildkohl (Brassica oleracea L.) ab. Die Stammart kommt heute noch in den Mittelmeerländern und an der Atlantikküste von der Bucht von Biskaya bis nach Südengland sowie auf Helgoland vor. Der grüne Krauskohl wird seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. in Griechenland und seit der römischen Zeit in Italien angebaut. In Deutschland lässt er sich mit Hilfe der Kräuterbücher des 16. und 17. Jahrhunderts nachweisen. Typische Anbaugebiete heute sind heute Mittel- und Westeuropa, Nordamerika und Ost- sowie West-haltet Euch fest!-AFRIKA!

In ein deftiges Grünkohlgericht gehört natürlich auch ordentlich Zwiebel. Wie steht es denn damit? Typisch deutsch, oder?

Die Küchenzwiebel existiert, von gelegentlichen Verwilderungen abgesehen, nur noch als reine Kulturpflanze in der Obhut des Menschen. Es sind weder wildwachsende Populationen bekannt, noch konnte bisher eine andere wildlebende Allium-Art als direkter Vorfahre identifiziert werden. Solange die Abstammung ungeklärt ist, kann auch die geographische Herkunft der Küchenzwiebel nicht genau bestimmt werden. Oft anzutreffen sind Angaben wie „Mittelasien“ oder „Afghanistan“. Die derzeit als nächstverwandt angesehene Art Allium vavilovii ist in Turkmenistan und Iran beheimatet.

Also ist wohl auch die Zwiebel ein Gewächs mit Migrationshintergrund.

Beliebte Beilage zum Grünkohl ist die Kartoffel. Deutscher geht’s doch kaum. Vielleicht hat es sich aber sogar bis zu den Pegidioten rumgesprochen, dass die Kartoffel, wie übrigens ihre Verwandtschaft die Tomate, die Paprika oder der Tabak, aus Südamerika ihren Weg nach Europa fand: Die Kulturgeschichte der Kartoffel zum Selberlesen.

An Gewürzen kommen Salz und Pfeffer zum Tragen. Gut, Salz wurde schon relativ früh auch in Deutschland gewonnen, unter anderem entlang des Hellweges, der heutigen B1. Das wollen wir also dann mal als „deutsch“ durchgehen lassen, aber der Pfeffer kommt definitiv aus Übersee, nämlich ursprünglich aus Indien und wurde von den sprichwörtlichen hanseatischen Pfeffersäcken nach Europa und damit auch nach Deutschland gebracht.

Ich schlage vor, man verteilt bei den Pegidioten-Spaziergängen ein paar Salzlecksteine. Da haben sie wenigstens was typisch deutsches, wobei Salz parallel natürlich auch in anderen Ländern gewonnen wurde. Tja, es ist aber auch ein Kreuz – ja ja! – mit dem deutschen Essen.

Übrigens, falls es Euch nach der Salzlecke nach einem guten deutschen Bier dürstet, müsst Ihr jetzt ganz, ganz stark sein, denn:

Die frühesten Nachweise für Bier gibt es aus dem altmesopotamischen Raum. Moment mal. Altmesopotamien? Das berühmte Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, der heutige Irak? Meine Güte, das ist ja ungefähr so bitter wie abgestandenes Bier!

Die Ägypter ließen halbfertig gebackenes Brot mit Wasser vergären und bekamen so eine Art Bier. Bei den Römern hieß das Bier Cervisia, nach der Göttin der Feldfrüchte, Ceres. Und auch das hier so beliebte Pils kommt natürlich… na? NA? Na, klar aus Pilsen im heutigen Tschechien.

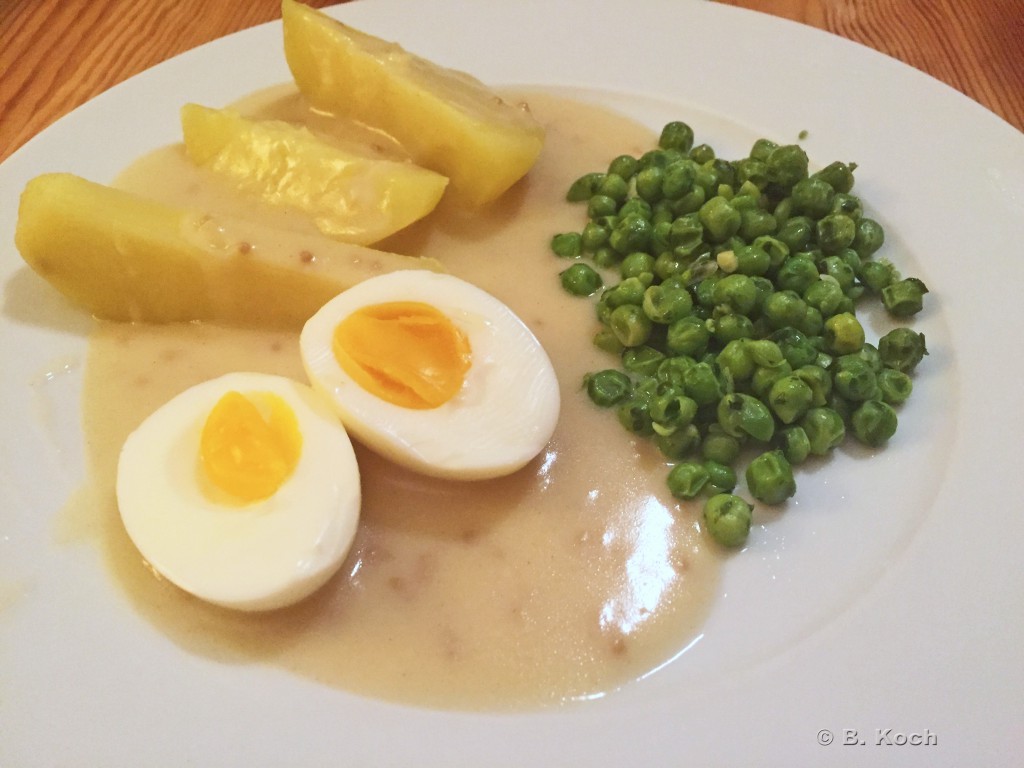

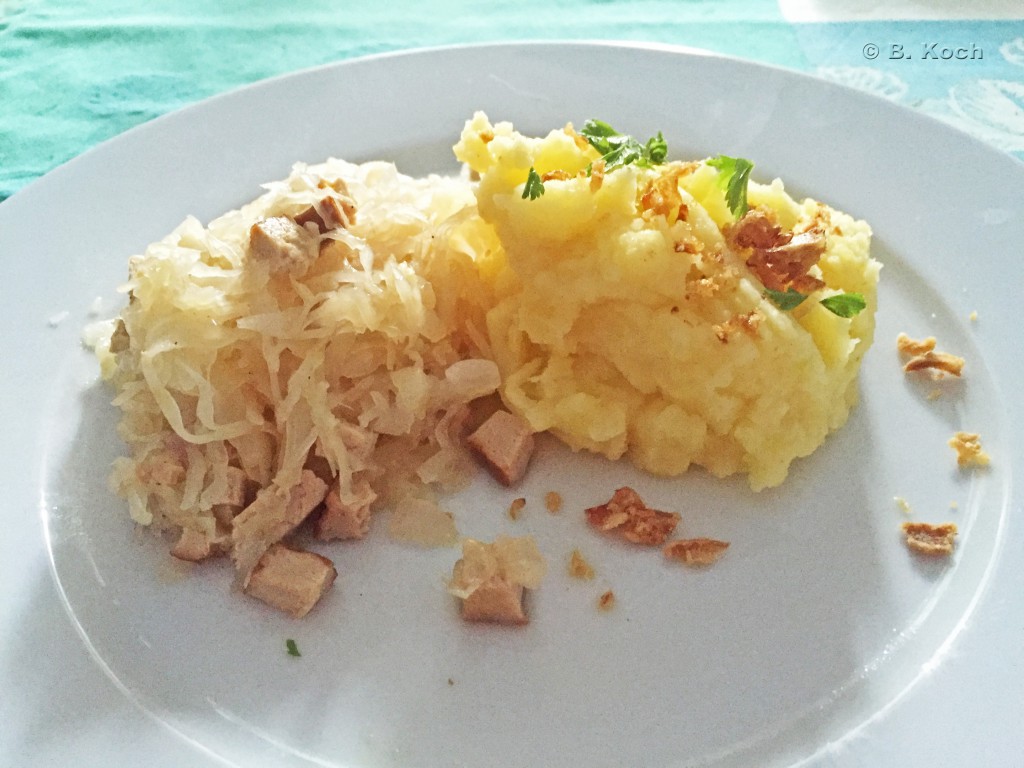

Nun zum Gericht und den Zutaten für 2 Portionen:

- 400 – 500 g TK-Grünkohl

- 1 Gemüsezwiebel

- Grieben- oder Butterschmalz

- (Räucher-)Salz *), Pfeffer, Zucker

- 1 Ring Kohlwurst

- Salzkartoffeln

Zubereitung:

Die Zwiebel nicht zu fein würfeln und im Schmalz zusammen mit etwas Zucker andünste und karamellisieren. Den Grünkohl zugeben, mit (Räucher-)Salz *) und Pfeffer würzen, etwas Wasser angieße und die Kohlwurst obenauf legen. Bei kleiner Hitze mindestens eine Stunde schmoren; länger macht aber nichts.

Zusammen mit den Salzkartoffeln anrichten.

*) Eigentlich kocht man auch noch ein bis zwei geräucherte Mettwürste, bei uns in Westfalen auch Mettendchen genannt, mit, damit man „Rauch in den Grünkohl kriegt“, wie Oma und Mama immer zu sagen pflegte.

Da ich aber den nach dem Kochen sehr faden und ausgelutschten Geschmack der Mettwurst nicht mag, nehme ich für den Rauchgeschmack immer gerne Rauchsalz.

Üblicherweise kommt noch jede Menge Fleisch, wie z. B. Räucherbauch, gepökelte dicke Rippe, Kasseler etc. in den Grünkohl, aber der GöGa und ich mögen ihn am liebsten nur mit der leckeren Kohlwurst.